|

Amazon

楽天ブックス

セブンネットショッピング

Knowledge Worker

紀伊國屋書店

ヨドバシ・ドット・コム

ローチケHMV

e-hon

Honya Club

丸善,ジュンク堂書店,文教堂

紀伊國屋書店(新宿本店)

三省堂書店

有隣堂

くまざわ書店

コーチャンフォー

|

|

岡山天文博物館館長 粟野諭美・

大阪教育大学名誉教授 理博 福江 純 共編

四六判/244頁/定価2200円(本体2000円+税10%)/2004年5月発行

ISBN 978-4-7853-8761-7(旧ISBN 4-7853-8761-0)

C0044

激しく噴き出す太陽フレア、太陽系外惑星の探索、地球外文明(ET)探し、超巨大ブラックホールの存在と成因、震動する恒星、惑星系の誕生、変動する星の光、銀河の一生、重力レンズ現象とマッチョ、X線で輝く天体、銀河形成のシミュレーション、宇宙誕生直後の様子…。

地上の大型望遠鏡群や宇宙に浮かぶ探査機・天文衛星、可視光以外の光をとらえる観測技術、そしてコンピュータとシミュレーション技術などの進歩・発達によって、今まで想像もつかなかった宇宙の姿が明らかになってきました。

本書は、最新の宇宙像とその奥に潜む宇宙の“神秘”を、第一線で活躍する若手・中堅の研究者がわかりやすく紹介します。

世界天文年2009日本委員会公認書籍

(本文図版・イラスト/田巻久雄)

サポート情報

◎ まえがき

◎

編者インタビュー(アニマ・ソラリスのWebサイト)

◎ 正誤表

I 太陽系と宇宙人

1.フレアの統一モデル −太陽フレア,恒星フレア,原始星フレア−[柴田一成]

2.広大な宇宙に小さな惑星を探す −太陽系外惑星探し−[佐藤文衛]

3.これからのET探し [仲野 誠]

II 星とブラックホール

4.ブラックホールのミッシングリンク [福江 純]

5.星の調べを聴く [神戸栄治]

6.惑星系形成の始まり −オリオン・プロプリッド−[山下卓也]

7.できたての星の光の秘密 −偏光・測光観測からの情報−[松村雅文]

III 宇宙と銀河

8.銀河の一生 [富田晃彦]

9.宇宙に漂う望遠鏡 −もう一つのレンズと宇宙の蜃気楼−[米原厚憲]

10.まだまだあったX線天体 [北本俊二]

11.宇宙のリサイクルと銀河進化 [森 正夫]

12.宇宙の夜明け −宇宙暗黒時代と銀河宇宙の誕生−[梅村雅之]

まえがき

I 太陽系と宇宙人

1.フレアの統一モデル −太陽フレア,恒星フレア,原始星フレア−[柴田一成]

1.1 はじめに

1.2 太陽フレア

(1)「ようこう」ムービーからの新発見

(2)フレアの発生メカニズム

(3)リコネクション

(4)フレアの統一モデル

1.3 恒星フレアと原始星フレア

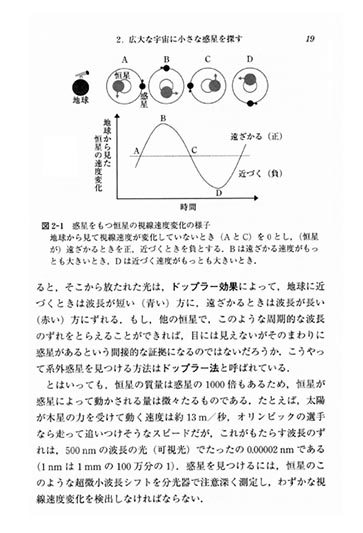

2.広大な宇宙に小さな惑星を探す −太陽系外惑星探し−[佐藤文衛]

2.1 はじめに

2.2 系外惑星の発見

2.3 視線速度精密測定

2.4 多様な系外惑星

(1)灼熱巨大惑星 −ホット・ジュピター−

(2)楕円軌道惑星 −エキセントリック・プラネット−

(3)太陽系に似た惑星系

2.5 惑星をもつ恒星の特徴

2.6 日本初の系外惑星発見

2.7 おわりに

3.これからのET探し [仲野 誠]

3.1 はじめに

3.2 SETIのアプローチ

3.3 電波によるSETI

(1)目標探査方式

(2)全方向探査システム

(3)おんぶ型SETI

3.4 光SETI(OSETI)

(1)光で通信する

(2)ペタワットレーザー

(3)始まったOSETI

3.5 SETIの未来は明るいか?

(1)SETIの通知表

(2)宇宙空間へ

(3)SETIは成功するか?

II 星とブラックホール

4.ブラックホールのミッシングリンク [福江 純]

4.1 わかっていたこと

(1)ブラックホールの実在

(2)ブラックホールの種類/超巨大ブラックホールの存在

(3)恒星ブラックホールの成因

4.2 わからなかったこと

(1)最初から

(2)星の潮汐破壊

(3)星の衝突破壊

(4)星間ガスの雨が降る

(5)巨大分子雲が突っ込む

(6)銀河相互作用

4.3 わかったこと −失われた環−

(1)中間質量ブラックホール

(2)その他の興味深い報告

4.4 わからなくなったこと −連続か断続か−

5.星の調べを聴く [神戸栄治]

5.1 はじめに

5.2 星の非動径振動とは

5.3 太陽の5分振動

5.4 日震学とその成果

5.5 星震学は夜明け間近

5.6 太陽型星の星震学

5.7 その他の星での星震学

6.惑星系形成の始まり −オリオン・プロプリッド−[山下卓也]

6.1 はじめに

6.2 プロプリッドと惑星系形成

6.3 プロプリッドの原始惑星系円盤

6.4 すばる望遠鏡による水素分子輝線の観測

(1)励起温度

(2)ダストの沈澱と成長

6.5 すばる望遠鏡による中間赤外線放射の観測

6.6 プロプリッドの惑星系形成の進化段階

6.7 おわりに

7.できたての星の光の秘密 −偏光・測光観測からの情報−[松村雅文]

7.1 はじめに

7.2 偏光とは

7.3 2グループあれば3グループある?

(1)堂平観測所での観測

(2)グリニンらのモデル

7.4 星でも眺めるか

7.5 おわりに −まだまだ秘密が?−

III 宇宙と銀河

8.銀河の一生 [富田晃彦]

8.1 星の一生,銀河の一生

8.2 銀河の一生の調べ方

8.3 銀河の“世論調査”

(1)宇宙論的星形成史

(2)ナンバー・カウントの解析

(3)ASTRO-FとALMA

8.4 銀河の“戸別訪問”

8.5 すばる望遠鏡の活躍

8.6 巨大なパズル再現の作業

9.宇宙に漂う望遠鏡 −もう一つのレンズと宇宙の蜃気楼−[米原厚憲]

9.1 新しい望遠鏡

(1)さまざまな望遠鏡

(2)重力レンズ現象とは?

(3)重力レンズの特性

(4)重力レンズ現象の利用法

9.2 マッチョ(MACHO)

(1)マッチョって何?

(2)マッチョを診る

9.3 双子のクェーサーと宇宙の大きさ

(1)宇宙の大きさを測る

(2)双子が教える宇宙の大きさ

9.4 クェーサーの心臓部を拡大する

9.5 宇宙最大級のレンズ

(1)銀河の塊でできたレンズ

(2)望遠鏡と呼ぶからには当然のこと

(3)銀河団は軽い? 重い?

9.6 おわりに

10.まだまだあったX線天体 [北本俊二]

10.1 はじめに

(1)X線とX線天文学

(2)X線天文衛星の活躍

10.2 星形成領域からのX線

(1)星形成領域

(2)クラス3やクラス2の天体からのX線

(3)クラス1とクラス0の天体からのX線

(4)褐色矮星からのX線

10.3 星からのX線

(1)太陽および晩期型星からのX線

(2)早期型星からのX線

(3)星風衝撃波モデル

(4)早期型星での高温成分の発見

10.4 銀河団の複雑な振る舞い

(1)高温プラズマとダークマター

(2)クーリングフロー・モデル

(3)「あすか」と「ニュートン」による観測

(4)「チャンドラ」による観測

10.5 活動銀河核からの鉄輝線

(1)ブラックホールの存在の証拠

(2)鉄輝線の強度と構造

10・6 おわりに

11.宇宙のリサイクルと銀河進化 [森 正夫]

11.1 宇宙の錬金術

(1)ビッグバンと元素の生成

(2)重元素の生成と宇宙のリサイクル

11.2 リチャードソンの夢

11.3 物質の循環と銀河進化論

11.4 銀河の化学力学進化シミュレーション

(1)矮小銀河のシミュレーション

(2)大質量原始銀河のシミュレーション

(3)宇宙論的シミュレーション

11.5 おわりに

12.宇宙の夜明け −宇宙暗黒時代と銀河宇宙の誕生−[梅村雅之]

12.1 ビッグバン宇宙

12.2 宇宙再電離

12.3 “化石の星”発見

(1)星形成のしくみ

(2)“最初”の星の誕生

12.4 宇宙の夜明け(宇宙再電離)

(1)大質量星かブラックホールか

(2)輻射輸送の計算と観測

12.5 銀河宇宙の誕生

あとがき

宇宙を知るための参考書

最新の宇宙を知るWWWサイト

天体名索引

事項索引

| 第1章 | 柴田一成 | (京都大学名誉教授) |

| 第2章 | 佐藤文衛 | (東京工業大学 理学院教授)

| | 第3章 | 仲野 誠 | (元 大分大学教授)

| | 第4章 | 福江 純 | (大阪教育大学名誉教授)

| | 第5章 | 神戸栄治 | (自然科学研究機構 国立天文台 岡山天体物理観測所特任准教授)

| | 第6章 | 山下卓也 | (自然科学研究機構 国立天文台 TMTプロジェクト教授)

| | 第7章 | 松村雅文 | (香川大学 教育学部教授)

| | 第8章 | 富田晃彦 | (和歌山大学 教育学部教授)

| | 第9章 | 米原厚憲 | (京都産業大学 理学部教授)

| | 第10章 | 北本俊二 | (立教大学 理学部教授)

| | 第11章 | 森 正夫 | (筑波大学 計算科学研究センター准教授)

| | 第12章 | 梅村雅之 | (筑波大学 計算科学研究センター教授)

| | (2021年7月15日現在) |

|

|

粟野 諭美

あわの ゆみ

東京都に生まれる。大阪教育大学教育学部卒業、大阪教育大学大学院修士課程修了。主な著書に『星空の遊び方』(共著、東京書籍)、『宇宙はどこまで明らかになったのか』『カラー図解でわかる光と色のしくみ』(以上 共著、SBクリエイティブ)などがある。

福江 純

ふくえ じゅん

1956年 山口県に生まれる。京都大学理学部卒業、京都大学大学院理学研究科博士課程修了。大阪教育大学助手・助教授・教授などを歴任。専門は降着円盤や宇宙ジェットに関する理論的研究。主な著書に『文系編集者がわかるまで書き直した世界一有名な数式「E=mc2」を証明する』(日本能率協会マネジメントセンター)、『90分でブラックホールがわかる本』(大和書房)、『極・宇宙を解く』(共編、恒星社厚生閣)、『「超」入門 相対性理論』(講談社)、『14歳からの天文学』(日本評論社)、『完全独習現代の宇宙物理学』(講談社)、『宇宙流体力学の基礎』(共著、日本評論社)などがある。

執筆者一覧

(情報は初版刊行時のものから一部修正しております)

天空からの虹色の便り

宇宙が奏でるハーモニー

見えない星空への招待

SF天文学入門(上)

SF天文学入門(下)

シネマ天文楽入門

活動する宇宙

|

![]()

![]()