|

�@���s�������͕ύX����ꍇ������܂��B

�@2026�N 4���̋ߊ��^3���̋ߊ�

�y���X�E�����l�z

2026�N4���̐V���������^2026�N3���̐V��������

�@2025�N 12���̐V��

�y���X�E�����l�z

2025�N12���̐V���������^

�@2025�N 11���̐V���^10���̐V���^9���̐V��

�y���X�E�����l�z

2025�N11���̐V���������^

2025�N10���̐V���������^

2025�N9���̐V��������

�@2025�N 8���̐V���^7���̐V���^5���̐V���^2���̐V��

�y���X�E�����l�z

2025�N8���̐V���������^

2025�N7���̐V���������^

2025�N5���̐V���������^

2025�N2���̐V��������

�@2024�N 12���̐V���^11���̐V��

�y���X�E�����l�z

2024�N12���E11���̐V��������

�@2024�N 10���̐V��

�y���X�E�����l�z

2024�N10���̐V��������

�@2024�N 9���̐V���^7���̐V���^3���̐V���^2���̐V��

�y���X�E�����l�z

2024�N9���̐V���������^

2024�N7���̐V���������^

2024�N2���E3���̐V��������

�@2026�N 4���̋ߊ��@�i���s�������͕ύX����ꍇ������܂��j

���Ă܂Ȃ�

��w�̊m���E���v

�@

���{��w�y�����@�@���c��� ��

���{��w�y�����@�@���c��� ��

�`�T���^�\192�Ł^�艿�@�@�~�i�{�́@�@�~�{��10���j�^2026�N4�����s�\��

ISBN 978-4-7853-1616-7

�@���n�E���n���킸�H�w���ɐi�w�������N���w���A���ɐ��w�ɋ��ӎ������w����z�肵�A�m���E���v�̊�{�I�Ȍv�Z���ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ�ڕW�ɕ҂܂ꂽ�e�L�X�g�B

�@���������Ȃ����b�m�����g�ɂ�����悤�ȍ\���Ƃ��A�v�Z��i�߂邽�߂ɕK�v�Ȋ�{����������́A�Ȃ�ׂ�����̒��Œ��J�ɏЉ���B�}�ɂ�����������������A���w�����ӂłȂ����ł����g�݂₷���H�v���Ȃ���Ă���B

�@�S13�͂̂����A�܂���1�͂Ƒ�2�͂ŁA�f�[�^�̕��ϒl�╪�U�ȂǁA��{�I�ȓ��v�ʂ̌v�Z���w�ԁB��3�͂����12�͂܂ł͊m���_�Ɋւ���͂ŁA�m���̊�{�����A���ۂ̓Ɨ����A�����t���m���A�����āA�悭�m��ꂽ�m�����z�ɑ���m���̌v�Z�������B�Ō�̑�13�͂ŁA�m���_�̗��_�v�w�ɉ��p������Ƃ��āA��W�c�̕��ϒl�ɑ����Ԑ�����Љ��B

�@�y��v�ڎ��z1�D�P�ϗʃf�[�^�̊�{���v�ʂ����߂悤�@2�D�Q�ϗʃf�[�^�̊�{���v�ʂ����߂悤�@3�D�m���̊�{�������o���悤�@4�D�Ɨ����𗝉����悤�@5�D�����t���m�������߂悤�@6�D���U��l���z�@7�D���z�@8�D�|�A�\�����z�@9�D���z�@10�D��l���z�@11�D�w�����z�@12�D���K���z�@13�D��������Ă݂悤

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

���w�̂Ƃт�@

���`���

�@

�����w�y�����@�@���@�T ��

�����w�y�����@�@���@�T ��

�`�T���^�\304�Ł^�艿�@�@�~�i�{�́@�@�~�{��10���j�^2026�N4�����s�\��

ISBN 978-4-7853-1211-4

�@���w���u���w��2�N���ȏ��ΏۂɁA�P�N���Ŋw�Ԑ��`�㐔�w�̑��_�Ƃ��āA��蒊�ۓI�E���_�I�Ȏ��_����A�W�����_���W���`�̗��_���͂��߂Ƃ������`��Ԙ_�̕W���I���e������������发�B

�@�{���ł͂܂��A���`��Ԃ̒�`�Ɓu������ԁv�u���a�v�Ȃǂ̊�{�T�O��������A���`�ʑ��̊�{�I�����A�Ƃ��ɐ��`�ʑ��Ƃ��̍s��\���Ƃ̊W�ɂ��ďڂ����q�ׂ�B���̂����ŁA�\���s����ȒP�ɂ���u�W�����v�̗��_�Ƃ��āA���`�ϊ��̑Ίp���A�����ăW�����_���W���`���A��̓I�Ȍv�Z��ƂƂ��ɒ��J�ɉ������B�ŏI�͂ł͌v�ʐ��`��Ԃ������A���K�������̍\����K�ϊ��̑Ίp���Ȃǂ��Љ��B

�@���_�̍\����Ӗ��m�ɗ������Ă��炦��悤�A�{���S�̂�ʂ��Ē��J���i�K�I�ȋL�q���s���A�������m�F���邽�߂́u���W���v�I���Ċe�͖��Ɏ��^�A���ׂĂɏڂ�����^�����B���`�㐔�w�����߂đ̌n�I�Ɋw�т����l���w�@�̐��w��U��ڎw���l�ɂ͂Ƃ��ɂ������߂̍D���ł���B

�@�y��v�ڎ��z1�D���`��ԁ@2�D���`�ʑ��@3�D���`�ϊ��̑Ίp���@4�D�W�����_���W���`�@5�D�v�ʐ��`���

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�����w���N�`���[�R�[�X�@

�U���E�g��

�@

������w�����@�@�����Y�� ��

������w�����@�@�����Y�� ��

�`�T���^�\240�Ł^�艿�@�@�~�i�{�́@�@�~�{��10���j�^2026�N4�����s�\��

ISBN 978-4-7853-2417-9

�@�{���́A���H�n��w�̊w��������ȓǎґΏۂƂ��Ď��M�����e�L�X�g�ł��B

�@�U���E�g���ł́A�l�X�ȕ������ۂɂ�����U����g���������܂��B����ɂ́A�������U��q�A���̐U���Ƃ������͊w�ł̐U���ɉ����āA�d���g�≹�g�ȂǁA�d���C�w��M�͊w�Ɋ֘A�����e�[�}���܂܂�܂��B�܂�����ŁA�������́A�G�l���M�[����������܂œ`���邽�߂ɔg���𗘗p������A�����ۂɂ���ĐU���n�Ɍ����I�ɃG�l���M�[�𒍓������肵�Ă��܂��B����ɂ́A�����Ȃ����̂𑪂��ł��d�v�Ȗ�����S���Ă���A�����\���╪�q�̌����A�u���b�N�z�[���̊ϑ��A�n�k�g�A�n���̓����\���AMRI��p�����]���͂��߂Ƃ��鐶�̑g�D�̋@�\��\���̕��͂ȂǁA�U���E�g���̏d�v�ȉ��p��͂�������̂ŁA���̊�b�I�Ȓm�����A���Ж{���Őg�ɕt���Ăق����Ǝv���Ă��܂��B

�@�{���̓����̈�́A�P�����̔g���������̈�ʉ���^����u�_�����x�[���̉�@�v�ɂ��Ē��J�ɉ�����Ă��邱�Ƃł��B����Ȃ������́A���̌`�����ۓI�Ɍ�����i�g���C���[�W���ɂ����j�悤�Ɏv���邩������܂��A��U���̕\���̈����Ɋ���Ă��܂��A��ʉ���\���Ă��邪�̂ɁA��̓I�Ȋ��ōl���鎞�ɂ���@�̕��j�����Ă₷���Ƃ����ǂ�������܂��B

�@���������͌����Ă��A�_�����x�[���̉�@�������Ɠ���v����Ǝv���܂��̂ŁA��̓I�Ȋ��̏ꍇ�ɂ͂ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ��������Ƃ�������܂����B

�@�y��v�ڎ��z1�D�P�U���Ƃ���Ɠ����ȐU���@2�D�����U���Ƌ����U���@3�D�Q�̎��_���琬��U�� �`��U�����}�X�^�[���悤�I�`�@4�D�����̎��_���琬��U�� �`��U���������Ƒ��₻���I�`�@5�D�A���̂̐U���E�g���iI�j�`�g���������̓��o�Ɖ�@�`�@6�D�A���̂̐U���E�g���iII�j�`�����l���E�Œ�[�E���R�[�E���[�Œ�`�@7�D���̐U���ƃt�[���G�����W�J�@8�D�l�X�Ȕg

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2026�N 3���̋ߊ��@�i���s�������͕ύX����ꍇ������܂��j

������Ă܂Ȃ� �Δ���������

�@

���w�@��w�����@�@�R���p�i ��

���w�@��w�����@�@�R���p�i ��

�`�T���^�\368�Ł^�艿3960�~�i�{��3600�~�{��10���j�^2026�N3��15�����s�\��

ISBN 978-4-7853-1615-0

�@�\�Ȍ��菉���I�Ȏ�@�����ŕΔ���������������B�`���I�ɏd������Ă����M�������A���v���X�������A�g���������̎O�{���ɉ����A����I�ϓ_���猩�ďd�v���e���������A�V�����[�f�B���K�[�������A����`�Δ����������iKdV�������A����`�V�����[�f�B���K�[�������A�T�C���E�S���h���������j�����グ���B

�@�Δ����������A������A�ϕ��n�ɋ����̂���ǎ҂ɑ���A����܂łȂ��������发�B

�@�@���{���̓�����

�� �{�����œǎ҂��s�Ԃ߂�K�v������Ƃ���ɃA�C�R�������A���̋�̓I�Ȃ�����ʍ��u�s�Ԃ߂邽�߂��v�ŃE�F�u���J�����i������J�\��j�Bself-contained �ŃX���[�Y�ɓǂݐi�߂邱�Ƃ��ł���B

�� �S�̂̂��炷�������n����悤�A�`���Ɂu�S�̂̒n�}�v��݂����B

�� �K�v�ȗ\���m���́A�����ϕ��i$\varepsilon$ - $\delta$ �_�@�������j�A���`�㐔�Ə�����������̏����̕����̂݁B

�� �t�[���G����͖��K�̓ǎ҂ɍ��킹�Ĉꂩ���������B�����̎�舵���ɂ��āA�{���ł́u���ϓI�v�Z�v�A�u������Ƃ������Ɨ��L�@�v�A�u�V�����@���c�̒����_�����������v�̂R�̐߂ɕ����Đ����B�����I�ł���ɂ��ւ�炸�A���܂����Ȃ��������B

�� ��{�I�ȕϐ������@�ɂ��Ē��J�ɐ����������������i�K���}���A�K�E�X�̒����A���W�����h���̔����A�x�b�Z�����A���ʒ��a���Ȃǁj�����A���܂��܂ȉ��̍\���ɂ��ďڂ����q�ׂ��B

�� �ϕ��n�A�\���g���A����`���w�̂悤�ȃL�[���[�h�ƂƂ��ɓo�ꂷ��KdV�������͕Δ����������_�̏d�v�e�[�}�̂ЂƂł���A�{���ł��ڂ����Љ���B

�� �L�c�̕��@�����グ�A���w�Ҍ����ɂ₳������������������A���G�Ȍv�Z������Ŋ܂߂�悤�ɂ킩��₷����������B

�� �ߖ����̉ɂ��āA���J�ŏڍׂȉ����Ń_�E�����[�h�ł���悤�ɂ����i������J�\��j�B

�@�y��v�ڎ��z1�D���܂��܂ȕΔ����������@2�D�t�[���G��͂ƒ����@3�D�M�������@4�D���v���X�������@5�D�g���������ƒe���������@6�D������Ɖ��p�@7�D����`�Δ���������

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 12���̋ߊ��@�i���s�������͕ύX����ꍇ������܂��j

������Ă܂Ȃ� �g�|���W�[�s��{�Q�t

�@

�c��`�m��w�����@�@�ÉF�c�I�� ��

�c��`�m��w�����@�@�ÉF�c�I�� ��

�`�T���^422�Ł^�艿3960�~�i�{��3600�~�{��10���j�^2025�N12�����{���s�\��

ISBN 978-4-7853-1614-3

�� ����鏉�w�ҁE�Ɗw�҂�S�͉����I ��

�@�㐔�I�g�|���W�[�̎�v�Ȏ�@�̂ЂƂ�����{�Q�Ɣ핢��Ԃ��A�������蒚�J�ɉ����������B��{�Q�̒�`�₻�̌v�Z���@���A�L�x�ȃI���W�i���̐}�ƂƂ��ɉ�����A���̈З͂��\���ɑ̊��ł���悤�ɂ����B�{���́g�h�́A�핢��Ԃ̃K���A���_��ʂ��āA��{�Q�̗��_�Ɣ핢��Ԃ̗��_���\����̂ł��邱�Ƃɓ��B���A��c�~���}���邱�Ƃł���B

�@�w�i�ʑ���ԁj�Ƒ㐔�w�i�Q�j�Ƃ����ꌩ�قȂ镪�삪���т��A���������a�����{�Q�Ɣ핢��Ԃ̐��E�B�{���ŁA�P�Ȃ�v�Z����������[�����@�����o���A���w�̉��[���𖡂���Ă݂܂��B

�@�@���{���̓�����

�� �{�����œǎ҂��s�Ԃ߂�K�v������Ƃ���ɃA�C�R�������A���̋�̓I�Ȃ�����ʍ��u�s�Ԃ߂邽�߂��v�ŃE�F�u���J�����i������J�\��j�Bself-contained �ŃX���[�Y�ɓǂݐi�߂邱�Ƃ��ł���B

�� �S�̂̂��炷�������n����悤�A�`���Ɂu�S�̂̒n�}�v��݂����B

�� ��{�Q�̗�����L�x�ɗp�ӂ��A��̓I�Ȋ�{�Q�̌v�Z��ʂ��āA���ۓI�ȊT�O���z���ł���悤�ɂ����B���W�I�ȍ��ڂƂ��āA�ʑ��g�[���X�̊�{�Q�A�O���t�̊�{�Q�A�b�v���̂̊�{�Q�����グ���B

�� ���䂢�Ƃ���Ɏ肪�͂��I���W�i���̐}���𑽐��f�ځB

�� �֘A����b��␔�w�҂̘b���u���݂��v��u�R�����v�ŏЉ�B

�� �ߖ����̉ɂ��āA���J�ŏڍׂȉ��������ɍڂ����B���K�w�K�ɖ𗧂ĂĂق����B

�� ���w�̐�发�ł����Γo�ꂷ��h�C�c�����ɂ��āu�h�C�c�����̈ꗗ�v�i�t���N�g�D�[�A�̂ƕM�L�́j�����Ԃ��Ɍf�ڂ����B

�@�y��v�ڎ��z1�D�W���E�ʑ��E�Q�F���K�R�[�X�@2�D��{�Q�@3�D�핢��ԁ@4�D������Ԃ̊�{�Q�@5�D��{�Q�̌v�Z�i���̂P�j�@6�D��{�Q�̌v�Z�i���̂Q�j�@7�D�핢��Ԃ̃K���A���_

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 11���̐V��

�����w���N�`���[�R�[�X�@

��͗͊w

�@

��B��w���_�����@�@�͕ӓN�� ��

��B��w���_�����@�@�͕ӓN�� ��

�`�T���^322�Ł^�艿3520�~�i�{��3200�~�{��10���j�^2025�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-2416-2

�@�{���ł́A��͗͊w�����߂Ċw�ԗ��H�n�̊w���̕�������ΏۂɁA�ł��邾�����J�ɉ������悤�ɐS�|���܂����B��b���烌�x���̗͊w�Ŋw�u�j���[�g���̉^���������v�ł́A�����L�q����ϐ�����W�n�̑I�ѕ��ɉ����ĉ^���������̌`���قȂ邽�߁A���o�ɋ�J�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������͗͊w�ł́A�ǂ̂悤�ȍ��W�n�ł��ȒP�ɓ��o�ł��閂�@�̂悤�ȉ^���������ł���A�u���O�����W���̉^���������v���o�ꂵ�܂��B

�@�K���ȍ��W�����I�ׂA��͑S���u�@�B�I�Ɂv�v�Z��i�߂邱�Ƃ��ł���A���̖��@�̎���^����̂��u���O�����W���`���v�Ƃ������̂ŁA���͓I�ȉ�͗͊w�̐��E�ɓ�����ɍ��܂ꂽ�C�R���ƌ����Ă��悢�ł��傤�B

�@�����āA����ɑ����Ċw�ԃ��O�����W���`����y��ɂ����u�n�~���g���`���v�A�u�n�~���g���̉^���������v���A��荂�x�ȊT�O�≞�p�ւ̓���Ă���邱�ƂɂȂ�܂��B���Ж{���ŁA��͗͊w�̖��͂����\���Ă���������Ǝv���܂��B

�@�y��v�ڎ��z1�D��͗͊w���w�ԑO�Ɂ@2�D���O�����W���`���@3�D�ϕ��@�@4�D�����n�ƃ��O�����W���̖���搔�@�@5�D����̑Ώ̐��ƕ����ʂ̕ۑ����@6�D�n�~���g���`���@7�D�����ϊ��@8�D�ʑ���Ԃƕs�ϗʁ@9�D�n�~���g���]���R�r�̗��_�@10�D��͗͊w�̉��p�A�E���E�J���g

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

����i�������w �|���N�`���[�̂��̐�ց|

�@

�������ȑ�w�y�����@�@���ܗm��Y ��

�������ȑ�w�y�����@�@���ܗm��Y ��

�`�T���^368�Ł^�艿4070�~�i�{��3700�~�{��10���j�^2025�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-2832-0

�@�����w���n���I�ɕ����n�߂�ۂɁA���W�I�ȓ��e���w�K����i�K�ŗp�����鐔�w�I�Z�\���A�g�ŏ��Ɋw�ԕ������w�h�͈̔͂����ł͘d�����ꂸ�A�u�}���ɓ���Ȃ����v�Ƃ��u�m��Ȃ����w����������v�Ɗ�����������Ȃ��Ȃ��悤�ł��B�����Ŗ{���ł́A�����w�̊�{�I�ȓ��e�͈�����悤�ɂȂ�������ǁA�{���ɒm�肽���Ƃ���Ƃ̊Ԃɕǂ������Ă���l��ΏۂɁA�u�����w�̏����R�[�X�ƒ��E�㋉�R�[�X�̃M���b�v���A��������ɘa���邽�߂̐��w�I�Z�\����������e�L�X�g�v�ƂȂ�i�����́w�����w���N�`���[�R�[�X�@�������w�x���x�̓��e�́A����Ɏ��̈����ڎw���j���Ƃ�ڕW�Ƃ��܂����B

�@�������A�{���ň����悤�ȓ��e���A�������ۂ���藣���Đ��w�I�Z�\�̗���ɂ��Ă��܂����Ƃɂ͎^�ۂ����邩������܂��A�����I�ȓ��e�������ɁA�悭�킩��Ȃ����w�I�Z�\���p�����Ă���ƂȂ�ƁA��قǂ̍ˊo���Ȃ�����́A�����ł��ꂼ������ɂ߂ďK�����邱�Ƃ͑�ς��Ǝv���܂��B���̂��߂ɖ{���ł́A���w�I�Z�\�Ƃ��ĕ����ł��镔���́A�ł��邾����̓I�ȕ������ۂƂ͐藣���āu�X�̍�Ƃ͐��w�I�ȏ����ɉ߂��Ȃ��v�ƔF���ł���悤�ɔz�����܂����B

�@�Ȃ��{���́A�u��P�͂��킩��Ȃ��Ƒ�12�͂��킩��Ȃ��v�Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂ŁA�܂��͍D���ȂƂ���i���邢�͍���������Ă���Ƃ���j����w�юn�߂�̂ł��悢�Ǝv���܂��B�܂��A�e�͂̓��e���u���w���Ȃ̂��v�u�������Ȃ̂��v������ڂł킩��悤�ɁA�e�̖͂`���ɃA�C�R�������܂����̂ŁA�ڈ��Ƃ��ĎQ�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B

�@�����w�̕����A����i�K�����ɐi�݂Â炭�Ȃ��Ă��܂������X�ɂƂ��āA�{�������̕ǂ����z���邽�߂̂��������ɂȂ�Α�ϊ������v���܂��B

�@�y��v�ڎ��z0�D�������w�̊�{�����@1�D�s��̎w�����Z�@2�D�Q�_�ɂ��Ώ̐��̗����@3�D���W�����h���ϊ��@4�D���f�ϕ��̗��p�@5�D����� �|����Ɖ�͐ڑ��ɂ�铱���|�@6�D�m���@7�D�m���ߒ��@8�D�G���g���s�[�@9�D���̓��v���_�Ƃ��̉��p�@10�D�O�ς̌v�Z�Z�@�@11�D�����w�ŗp����v�Z�Z�p�@12�D�ϕ��@�ɂ���{�@���̋L�q

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�����Ȋw�̂��߂� �w���\����͓���

�@

�����s����w�����@�@���@�E ��

�����s����w�����@�@���@�E ��

�`�T���^�\224�Ł^�艿3190�~�i�{��2900�~�{��10���j�^2025�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-2833-7

�@�w���\����͂̊�b�ƌ����J�ɉ������ƂƂ��ɁA��b�I�Ȏ�����@�Ɖ��p�I�ȉ�͎�@�ՂɏЉ�����ȏ��B

�@�Ȍ��Ȑ}��L�x�Ɍf�ڂ��A�e�͖��ɉ��K����z�u���邱�Ƃŏ��w�҂ɂ��w�K���₷���悤�H�v���Â炵���B�����ƕ����̍\����͂����S�ł��邪�A���ˌ��ɂ��\����͂ɂ��Ă������I�Ɉ������B

�@�{�����A�����Ȋw�̕��ՓI�Ȍ����Ɗw�K�̈ꏕ�ƂȂ�K���ł���B

�@�y��v�ڎ��z1�D�w���̐����Ɣ����@2�D�w���̋z���ƌ��o�@3�D�w���̎U���@4�D�����̍\���@5�D�����̉�����@6�D�����̉�܋��x�@7�D�P�����w����܁@8�D�P�����\����́@9�D���������\�����

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

��b���q��`�w�E�Q�m���Ȋw�i�����Łj

�@

��B�H�Ƒ�w��w�@���_�����@�@��{���i ��

��B�H�Ƒ�w��w�@���_�����@�@��{���i ��

�a�T���^240�Ł^�R�F���^�艿3190�~�i�{��2900�~�{��10���j�^2025�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-5248-6

�@�{���ł́A��`�q�����̊�b����W�J�܂ŃV�[�����X�ɂ܂Ƃ߂邽�߁A���̂R�̍H�v�������G

�@1�j�u��I�� ��b�ҁv�Ɓu��II�� ���p�ҁv�𖧂ȑ��ݎQ�ƂŌ��т���

�@�O���ƌ㔼�Ŋ֘A����ӏ��𑊌݂Ɍ��т₷���悤�A�����̎Q�Ƃ��J�b�R�Ŏ�������A�������[���������B����������b���牞�p�܂ł�����Ɏ��߁A�P���ň�т��������Ƃ��A���炩�Ȑڑ��Ɋ�^���Ă��邾�낤�B

�@2�j�����́u�����v�ŏp��̈Ӗ��E�R���E�ϑJ�Ȃǂ��������

�@���j�I�����A��`�w�ɂ͑��`�I�Ȋw�p�p������Ȃ��Ȃ��B�܂��A�����Ȋw�̑��̈�Ƃ̊֘A���[���A�e���ɂ���Ăł�������ׂ��p�ꂪ��������B�������u�����v�̌`�ɂ܂Ƃ߁A�{���̗���̓X���[�X�ɕۂ����B

�@3�j���ʂȐ}�\�ƃC���X�g�Ŏ��o�I�ȗ�����������

�@DNA���q�͏������A��`�q�T�O�͒��ۓI�Ȃ��߁A���w�҂ɂ͂킩��ɂ������Ƃ����������B���ʂł���������̂Ƃꂽ�}�\�ƁA���o�I�ɂȂ��݂₷���C���X�g��ʐ^�𑽗p���A���̖��_�̍����ɓw�߂��B

�@�ȏ�̂悤�Ȗ{���̕��j�͍L���D�]���A�����ł��o���^�тƂȂ����B���Ŋ��s����A�{�����J�o�[���镪��͍L�����ڂ���A�Ⴆ�m�[�x�����w�܂���w��w�܂ł��l�X�ȋƐт����ܑΏۂɂȂ����B������2025�N�̉����ł́A�Ñ�l�ރQ�m����́EmRNA���N�`���E�Q�m���ҏW�E�}�C�N��RNA�E�O�єL�Ȃǂ̍��ڂɉ��M�����B����ɁA�q�g�Q�m���̐V�f�[�^�������ꂽ�ق��A�}�\�𑽐F��������Ɉꕔ�`�������A��藝�����₷���Ȃ邱�Ƃ�ڎw�����B

�@�y��v�ڎ��z��I�� ��b�� ���q��`�w�̃Z���g�����h�O�}�@1�D��`�w�̊�b�T�O �|�g���r�̓^�J�܂Ȃ��|�@2�D�j�_�̍\���ƃQ�m���̍\�� �|�ÂƓ��̃��k�X�_�|�@3�D�����FDNA�̐����� �|����40���N�̘A�Ȃ�|�@4�D�����̏C���ƕψ� �|�߂������߂�E�C�|�@5�D�]�ʁFRNA�̐����� �|�i�[�ɂ���H�ド�C�u�ց|�@6�D�|��F�^���p�N���̐����� �|�قȂ錾��ٕ̈����̌��|�@7�D�]�ʒ��߁i��{���ۂŁj �|�f�W�^������̐����|�@��II�� ���p�� �q�g�Q�m���Ȋw�ւ̓W�J�@8�D�������߁i�q�g�ȂǓ����ւ̊g���j�|���G�n�̏d�w�I�����|�@9�D�����ƃG�s�W�F�l�e�B�N�X �|���b�Z�[�W�����g�́|�@10�DRNA�̑��l�ȓ��� �|���������s�����Ɛh���|�@11�D������`���q�ƃE�C���X �|�z�����邳���炢�̋�V���l�|�@12�D�q�g�Q�m���̑S�̑� �|�W�����N�ȗ]�T��������|�@13�D�Q�m���̕ϗe�Ɛi�� �|��`�q�̖`���|�@14�D�a�C�̈�`�I�v�� �|�Q�m���œǂ݉������V�a���|

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 10���̐V��

�b�u�g�𐳂������߂��� �d�C���w�������

�@

���s��w���_�����@�@���[���i�E

���s��w���_�����@�@���[���i�E

���s��w�����@�@���R�I�q�E

�b���w�����@�@�R�{�딎�E

���s�H�|�@�ۑ�w�����@�@�O�c�k�� ����

�a�T���^200�Ł^�艿3520�~�i�{��3200�~�{��10���j�^2025�N10��25�����s

ISBN 978-4-7853-3533-5

�@�d�C���w����œ�����V�O�i���́A���������肵�������ʼn��߂���邱�Ƃ��������A�������{���痝�����悤�Ǝ��݂�ƁA���̌����ȉ��߂͗e�ՂȂ��̂ł͂Ȃ��B

�@�{���ł́A�Ƃ��ɂb�u�i�T�C�N���b�N�{���^�����g���[�j�ɏd�_��u���āA����̑���ŕp�ɂɑ�����������I�ȃV�O�i���̉��ߖ@�ɂ��ďڂ����������B��b����̍��{�I�ȗ����̂��ߐ������[�܂炸�L�q���A�܂����������̉��p�̂��ߐ}�𑽗p���Ă���B����ɂ������̓T�^�I�Ȍn�̂b�u�g��ΏۂƂ��āA�������V�~�����[�V�������邽�߂�Fortran�v���O�������������B�����̓d�C���w�n�e�L�X�g�ɋ��ʂ���u�d�C���w�W�҂̏펯�v�̌����w�E���A�������L�q�ɉ��߂����Ƃ��{���̓����̈�ł���B

�@��b�d�C���w����͂������A�d�r�n��d���n�Ȃlj��p�d�C���w����A����ɂ͓d�ړ����ۂ�ΏۂƂ�����ӑ�����̊w���A�����ҁA�Z�p�҂ɂƂ��Ă��A�d�C���w����̗�����[�߂�^�[�j���O�|�C���g�ƂȂ蓾�邫��߂ėL�Ӌ`�ȎQ�l���ł���B

�@�y��v�ڎ��z����b�ҁ��@1�D�������w��b�@2�D�d�C���w���t�@3�D�d�C��d�w�\���@4�D�d�ɔ������x�_�@5�D�����ړ��@�����H�ҁ��@6�D�d�C���w����@�T���@7�D���d��-�d�ʋȐ��@8�D�z����̂b�u�g�@9�D�n����̂b�u�g�@10�D�x���d�����Z�x���Ⴂ�ꍇ�̂b�u�g�@11�D�b�u�V�~�����[�V����

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 9���̐V��

�����Ǝ�����Ă܂Ȃ� �W���ƈʑ��h����

�@

����w�����@�@�����@�� ��

����w�����@�@�����@�� ��

�`�T���^256�Ł^�艿2310�~�i�{��2100�~�{��10���j�^2025�N9��25�����s

ISBN 978-4-7853-1609-9

�� �u������Ă܂Ȃԁv�V���[�Y�Ɋ��S���������h�����{ ��

�@�w������Ă܂Ȃ� �W���ƈʑ��x�i�ȉ��u�e�{�v�j�Ɩڎ����Ă��P�P�ɑΉ������h�����{�B

�@�����Ɏ��g�߂�ȒP�Ȗ��A�e�{�̍Ċm�F�ɂȂ�悤�Ȗ����ӎ��I�Ɏ��グ�A�ǎ҂̎肪�~�܂�Ȃ��悤�ɂ����B

�@�܂��A�e�{�ŐG��Ă͂��邪�[�������Ȃ�������̗�i�]���Q���t���C�����A�]���Q���t���C���ʁA�]�L���ʑ��A�]�Z�ʑ��Ȃǁj������Ԃ��o�ꂳ���A�����̒蒅��}�����B

�@�w������Ă܂Ȃ� �W���ƈʑ��x������g�ނ��ǂ��I �h�����{�Řr�������ǂ��I �����A�y���������āA������Ă݂悤�I

�@�@���{���̓�����

�� �m�F�╜�K�����₷���B�h�����{�����œƗ����Ďg�����Ƃ��ł���B

�� �`���Ɂu�S�̂̒n�}�v�A�u��{�I�Ȉʑ�����шʑ���ԁv�A�i���^�������ׂĂ̗��E���́j�u�`�F�b�N���X�g�v���ڂ��A���e�����ƃ��`�x�[�V�����A�b�v��}�����B

�� �ӂ�Ԃ�̃}�[�N��p���āA���������ɂ������ĕK�v�ƂȂ�T�O�̈��p���A��Ɂw������Ă܂Ȃ� �W���ƈʑ��x����s�Ȃ����B�܂��A�e�߂̏I���ɗp�ӂ�����肪�{���̂ǂ��̍��ڂƑΉ����Ă��邩���������B

�� ������ɂ��āA����Ԃ������Ċm�F���邽�߂̃`�F�b�N�{�b�N�X��݂����B

�� �ȗ����ꂪ���Ȏ��ό`�̗��R�Â����A�C�R����p���Ď������B

�� �u������Ă܂Ȃԁv�V���[�Y�Ɠ��l�ɁA�����u�m�F���v�u��{���v�u�`�������W���v�̂R�i�\���ɂ����B�ǎ҂��ȒP�Ŋ�{�I�Ȗ��ɐ������G�����悤�ɂ����B

�� �����ɂ��ׂĂ̖��̏ڍ��ڂ����B

�@�y��v�ڎ��z1�D�W���@2�D�ʑ��ƓW�@3�D�Z�x�ƑI�������@4�D���[�N���b�h��ԁ@5�D������ԁi���̂P�j�@6�D�ʑ���ԁ@7�D�A�����ƃR���p�N�g���@8�D������ԁi���̂Q�j�@9�D���������ƃR���p�N�g���̈�ʉ�

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 8���̋ߊ��@�i���s�������͕ύX����ꍇ������܂��j

���ϐ��̔����ϕ����A������ �|�x�N�g����͂ƍl����|

�@

�����d�@��w�y�����@�@�����G�� ��

�����d�@��w�y�����@�@�����G�� ��

�`�T���^304�Ł^�艿3960�~�i�{��3600�~�{��10���j�^2025�N8��25�����s

ISBN 978-4-7853-1608-2

�@�D�]�����w�����ϕ����A������ �|�C���[�W���痝�_�ց|�x�ɑ����A�{���ł́A���ϐ��̔����ϕ��ɂ��Ĉ����B

�@��葽���̓ǎ҂��������ł������Ȃ��w�K���n�߂���悤�A�����Ȃ萔�w�̌����ȗ��_���q�ׂ邱�Ƃ͂����A�܂��͒��ϓI�ɂƂ炦�₷���A�C���[�W�̂��₷�����e��������N�����A�x�N�g����͂̒��ϓI�������A���ϐ��̔����ϕ��̗��_�I�����ւƂȂ���悤�A�L�q�ɑ����̍H�v���Â炵���B

�@���w���u�������͂��Ƃ��A����Ƃ��Ă̐��w��K�v�Ƃ���ǎ҂ɂ��������߂̈���B

�@�y��v�ڎ��z��I���@�x�N�g���̔����ƃX�J���[��̐��ϕ��^��II���@�X�J���[��̖ʐϕ��^��III���@�x�N�g����̔����^��IV���@���ϐ����̔����ϕ��^��V���@�x�N�g����̐ϕ�

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 7���̐V��

�g�߂Ȍ��ۂ��痝������ ���w�M�͊w

�@

���l������w���C�����i�����j�@�@�Ό����� ��

���l������w���C�����i�����j�@�@�Ό����� ��

�`�T���^224�Ł^�艿3080�~�i�{��2800�~�{��10���j�^2025�N7��5�����s

ISBN 978-4-7853-3532-8

�� �ڂ̑O�̉��w���ۂɁu�F���̃��[�����M�͊w�̐^���v���l�܂��Ă���I ��

�@���w�M�͊w�͌����ĉ������_�ł͂Ȃ��B���Ȃ��̖ڂ̑O�ŋN���鉻�w���ۂɁA�M�͊w�̖{�����g�ł��Ă���B

�@�{���́A����Ȍ��ۂ𑫊|����ɁA���̉���ɂ���M�͊w�u���@���v�u���@���v��[���������Ă��炤���߂ɏ�����Ă���B

�@�����̈ËL�ŏI��点�Ȃ��A�{���̗����ցB�����A���̔����A���܊J���Ă݂܂��H

�@�y��v�ڎ��z1�D�����͕��t���ۂ��т����_�@2�D�g�߂ɂ��鐅�Ɛ����C�̋C�t���t��O��I�ɗ������悤�@3�D�����M�𑪒肵�C�f�[�^�x�[�X�����悤�@4�D�����M�͉��x����@5�D�L�����č����邱�Ƃ��{���̉��w���t�@6�D�ǂ�ȉ��x�̉��w���t�ł��G���g���s�[���x�z����@7�D���ɗ��d�C���w �`�d�C���w�M�͊w

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 5���̐V��

����Ŏg�����߂̓��v�w�n���h�u�b�N

�@

�ʼnY�H�Ƒ�w�@�@�Ζȁ@�� ��

�ʼnY�H�Ƒ�w�@�@�Ζȁ@�� ��

�`�T���^516�Ł^�艿5500�~�i�{��5000�~�{��10���j�^2025�N5��25�����s

ISBN 978-4-7853-1607-5

�� ���v�w�̊�{�I��@��ԗ������A�g�n���h�u�b�N�I�Ɂh�g����e�L�X�g ��

�@�{���͑�܂��ɁA�O��12�͂܂ł́u���w�v�p�[�g�ƁA�㔼13�͈ȍ~�́u�������v�v�p�[�g�ɕ������B�O���́u���w�v�͓��v�w�̎�@�̍����ƂȂ���̂����A�����Ď��W�J��v�Z���Ȃ�ׂ��ڂ����L�q���A���w�ł܂������Ƃ̂Ȃ��悤�ɔz�������B�㔼�́u�������v�v�ł́A�e��̐���⌟��̗��ꂪ�킩��₷���悤�A�����悤�Ȏ�@�ł����Ă��A�璷�ƂȂ邱�Ƃ����Ƃ킸�A�}��p���Ȃ���菇�S�̂J�ɏq�ׂ邱�Ƃ�S�|�����B

�@���v�w�Ƃ́A���w�̂悤�ȏ�ɐ��������������߂�w��Ƃ͈قȂ�A����ꂽ�f�[�^��K�ɉ��߂��邱�Ƃł�葽���̓��ӂ�������悤�ɑΏۂ�c�����邽�߂̕��@�̑̌n�ł���B���̂��Ƃ͖{�����̉����u�R�����v�ȂǂŌJ��Ԃ����グ���A�g���v�w�Ƃ͂ǂ��������̂��h�𗝉����Ă��炦��悤�ɍH�v���Ă���B

�@�����̖��ɋ߂���̗��A�����̃f�[�^��p�����͗���������グ���B�{�����A�f�[�^�̔�������A���邢�̓f�[�^�ɂ��ċc�_���錻��ŁA��葽���̓��ӂ����͕��@���ᖡ���邽�߂̈ꏕ�ƂȂ邱�Ƃ�����Ă���B

�@�y��v�ڎ��z1�D�f�[�^�̎��o���@2�D�f�[�^���\�l�œǂށ@3�D�m���Ǝ��ہ@4�D���U�^�m���ϐ��Ɗm�����@

5�D��ȗ��U�^�m�����z�@6�D�A���^�m���ϐ��Ɗm�����x���@7�D��ȘA���^�m�����z I�@8�D���K���z�̐����@9�D��ȘA���^�m�����z II�@10�D��ȘA���^�m�����z III�@11�D���z���E�������ђ��S�Ɍ��藝�@12�D�m���ߒ��@13�D�������v�T�_�@14�D��Ԑ��� I�@15�D��Ԑ��� II�@16�D�����̌��� I�@17�D�����̌��� II�@18�D�����̌��� III�@19�D�䗦�̐���E����@20�D���ڊm���@�ɂ��䗦�̐���E����@21�D���֕��́@22�D��A���́@23�D���U���́@24�D�ꐔ�ɂ��Ȃ����@ I�@25�D�ꐔ�ɂ��Ȃ����@ II�@26�D�i���Ǘ��@27�D���ʋK��

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

���q�̑Ώ̐��ƌQ�_���� �|�_�Q�̎w�W�\�Ɖ��p�|

�@

�����_�H��w���_�����@�@���c�@�� ��

�����_�H��w���_�����@�@���c�@�� ��

�`�T���^200�Ł^�艿2860�~�i�{��2600�~�{��10���j�^2025�N5��25�����s

ISBN 978-4-7853-3531-1

�@���q�̕����I�E���w�I�����̑����́A���̊w�I�\���̑Ώ̐��ɂ���Ă���B

�@�u�Q�_�v�͕��q�\���̑Ώ̐��𗝉����邽�߂̋��͂ȃc�[���ł���A�Q�_�����w�ɉ��p���邤���Ō������Ȃ��̂��u�_�Q�̎w�W�\�v�𐳂����ǂ݉������Ƃł���B

�@�{���́A�_�Q�̎w�W�\�̓ǂݕ���g�ɂ��A�U���X�y�N�g���A���q�O���A���q�O���Ƃ��������܂��܂ȕ���ɉ��p���邽�߂̎Q�l���ł���B�ނ��������������g�킸���Ղ����J�ɏ����ꂽ�����ǂ݁A����ɑ����z���ꂽ���K���E���K���������A�Q�_�̉��w�ւ̉��p�̓����傫���J���邾�낤�B

�@�y��v�ڎ��z1�D�Ώ̑���Ƃ́@2�D�Ώ̗v�f�Ƃ́@3�D���q�̓_�Q�@4�D�_�Q�̎w�W�\�i1�j�|�X�J���[�ŕ\�����w�W�\�|�@5�D�_�Q�̎w�W�\�i2�j�|�s��ŕ\�����w�W�\�|�@6�D�U���X�y�N�g���ւ̉��p�@7�D���q�O���ւ̉��p�@8�D���q�O���ւ̉��p�i1�j�|���f���q�̕��q�O���̑Ώ̐��|�@9�D���q�O���ւ̉��p�i2�j�|��ʂ̓q���q�̕��q�O���̑Ώ̐��|

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2025�N 2���̐V��

�i�r�Q�[�V�����@�����E���E�H�w�Ŏg�����w I

�@

�����̐����q��w�����@�@�����@�� ��

�����̐����q��w�����@�@�����@�� ��

�`�T���^292�Ł^�Q�F���^�艿3740�~�i�{��3400�~�{��10���j�^2025�N2��25�����s

ISBN 978-4-7853-2830-6

�@���H�n�w���ɂƂ��ĕK�v�Ȑ��w���A���[�U�[�̗��ꂩ��O�����B

�@�c�_�̋ؓ����킩��₷���悤�u���v���̃��C�A�E�g���̗p�B���킹�ēY����ꂽ�₳�����������̐������K�C�h���ɓǂݐi�߂�A�܂�Ŏ��ۂ̍u�`���Ă��邩�̂悤�ȑ̌����ł���B

�@�S�Q���̑�P���ł���{���ł́A�u���������C�ׂ������v�u���f���v�u�Δ����v�u���`�㐔�v�u������������v�u���d�ϕ��Ƃ��̉��p�v�������B

�@�y��v�ڎ��z1�D���������C�ׂ������@2�D���f���@3�D�Δ����@4�D���`�㐔�@5�D������������@6�D���d�ϕ��Ƃ��̉��p

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�i�r�Q�[�V�����@�����E���E�H�w�Ŏg�����w II

�@

�����̐����q��w�����@�@�����@�� ��

�����̐����q��w�����@�@�����@�� ��

�`�T���^280�Ł^�Q�F���^�艿3740�~�i�{��3400�~�{��10���j�^2025�N2��25�����s

ISBN 978-4-7853-2831-3

�@���H�n�w���ɂƂ��ĕK�v�Ȑ��w���A���[�U�[�̗��ꂩ��O�����B

�@�c�_�̋ؓ����킩��₷���悤�u���v���̃��C�A�E�g���̗p�B���킹�ēY����ꂽ�₳�����������̐������K�C�h���ɓǂݐi�߂�A�܂�Ŏ��ۂ̍u�`���Ă��邩�̂悤�ȑ̌����ł���B

�@�S�Q���̑�Q���ƂȂ�{���ł́A�u�x�N�g����́v�u�����I�ȓ�����v�u���f���_�v�u�t�[���G�����v�u�ϕ��ϊ��v�u�Δ����������v�u�����������̋�����@�C�������n�v�������B

�@�y��v�ڎ��z7�D�x�N�g����́@8�D�����I�ȓ�����@9�D���f���_�@10�D�t�[���G�����@11�D�ϕ��ϊ��@12�D�Δ����������@13�D�����������̋�����@�C�������n

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 12���̐V��

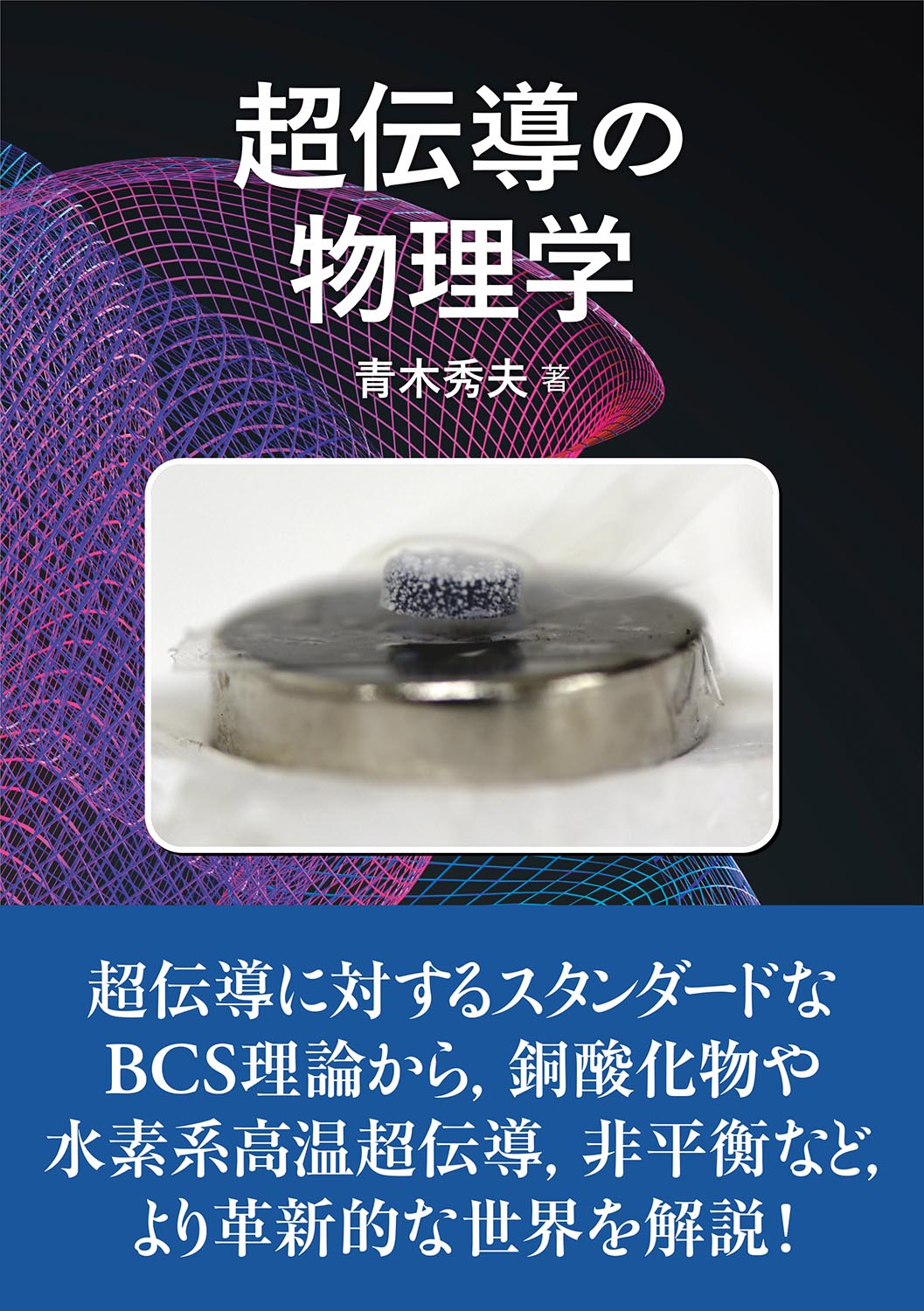

���`���̕����w

�@

������w���_�����@�@�؏G�v ��

������w���_�����@�@�؏G�v ��

�`�T���^298�Ł^�艿4290�~�i�{��3900�~�{��10���j�^2024�N12��1�����s

ISBN 978-4-7853-2926-6

�@�{���́A���`�������߂Ċw�ԕ��͂��Ƃ��A���łɒm���Ă�����ɂ�����̍l�����܂Ƃ߂鉏�ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���ďo�ł��ꂽ�w�����Ȋw����V���[�Y�@���`�������x�i2009�N���s�B�ȉ��u���Łv�j���A���s����15�N�قǂ̌������o�����Ԃɒ��`���̕���ŋ����قǂɗl�X�ȉ���I�Ȕ��W�����������Ƃ܂��A�^�C�g������V���đ啝�ɑ���E�����������̂ł���B

�@�����Ɠ��l�A���M�p���Ƃ��Ă͐��ƌ����̏ڍׂȑ����Ƃ������́A�ނ���T�O�̖ʔ������A����Ӗ��œ��发�I�ɕ�����₷��������邱�Ƃ��|�Ƃ����B

�@�{���̑O���ł́A�]���^�́i�ቷ�j���`���ɑ���X�^���_�[�h��BCS���_��������A�㔼�ł́A���_�����������`�����n�߂Ƃ���A���v�V�I�Ȑ��E���Љ���B����15�N�Ԃ̍ŐV�ɂ킽��V�W�J�Ƃ��ẮA�����Ƃ��ẮA���f�n�ɂ����鎺���ɋ߂����`����A�O���t�F���ɂ����钴�`���A����ɓ��n�E�S�n�ɑ����j�b�P�����������`���̂Ȃǂ�������A�܂��A�t�ɂ����钴�`���Ƃ��ăq�b�O�X�E���[�h�Ȃǂ���������B�����́A�����ł͏\���G����Ȃ����������A�Ⴆ�A�Q�����n�ɂ�����BKT�]�ځABCS-BEC�N���X�I�[�o�[�Ȃǂɂ��y�ԁB

�@�܂��A���Ҏ��g�̋����Ƃ��āA���R�o���h���`���A���o���h���`���̂ɂ�����Feshbach���Ȃǂ̃g�s�b�N�X���A�������������ĕŐ���������Ă���B�R�������������Ƃ��ď[���������B�������܂߂đS�̂Ƀu���b�V���A�b�v������ƂƂ��ɁA�V�W�J�͖��֘A�ɔ��W�����̂ł͂Ȃ��݂��ɗ��ݍ����Ă��邱�Ƃ����������B

�@�y��v�ڎ��z1�D���`���Ƃ͉����@2�D���v�͊w�̕��K�ƒ��`���̌��ۘ_�@3�D�a�b�r���_�@4�D�������`���@5�D�d�q���ւƒ��`���@6�D�S�n���`���̂ƃj�b�P�����������`���́@7�D�l�X�ȕ����ɂ����钴�`���@8�D�������̘b��@9�D�t���̒��`�� �|�q�b�O�X�E���[�h�|�@10�D�������Ɨʎq�z�[������

11�D���`���̉ۑ�ƓW�]

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 11���̐V��

�M�͊w�u�`

�@

�R�[�l����w���_�����@�@Benjamin Widom�C

�R�[�l����w���_�����@�@Benjamin Widom�C

���R��w�����@�@�b�ꌤ��Y ����

�`�T���^182�Ł^�艿2530�~�i�{��2300�~�{��10���j�^2024�N11��5�����s

ISBN 978-4-7853-2829-0

�@�M�͊w�̑��푽�l�ȉ��p���w�Ԃ��Ƃ����A�M�͊w���猋�_�ł��邱�ƂƂ����łȂ����Ƃ��s�ʂ��Ȃ���A�d�v�ȋ�̓I���ɑ��āA�M�͊w���瓱�����@�����������Ƃɏd����u��������B

�@�u�`�̗\�K�╜�K�A���邢�͓Ɗw�ɂ��𗧂u�ǂ߂�v�e�L�X�g�B

�@�܂��{���ɂ͐������̃��j�[�N�Ȗ�肪���߂��Ă���A������ʂ��āA�ǎ҂͔M�͊w�̌���������A��̓I���ւ̗�����[�߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邾�낤�B

�@�y��v�ڎ��z1�D�M�͊w���@���@2�D�M�͊w���@���@3�D���R�G�l���M�[�@4�D�����t�@5�D�n�@6�D�M�͊w��O�@��

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

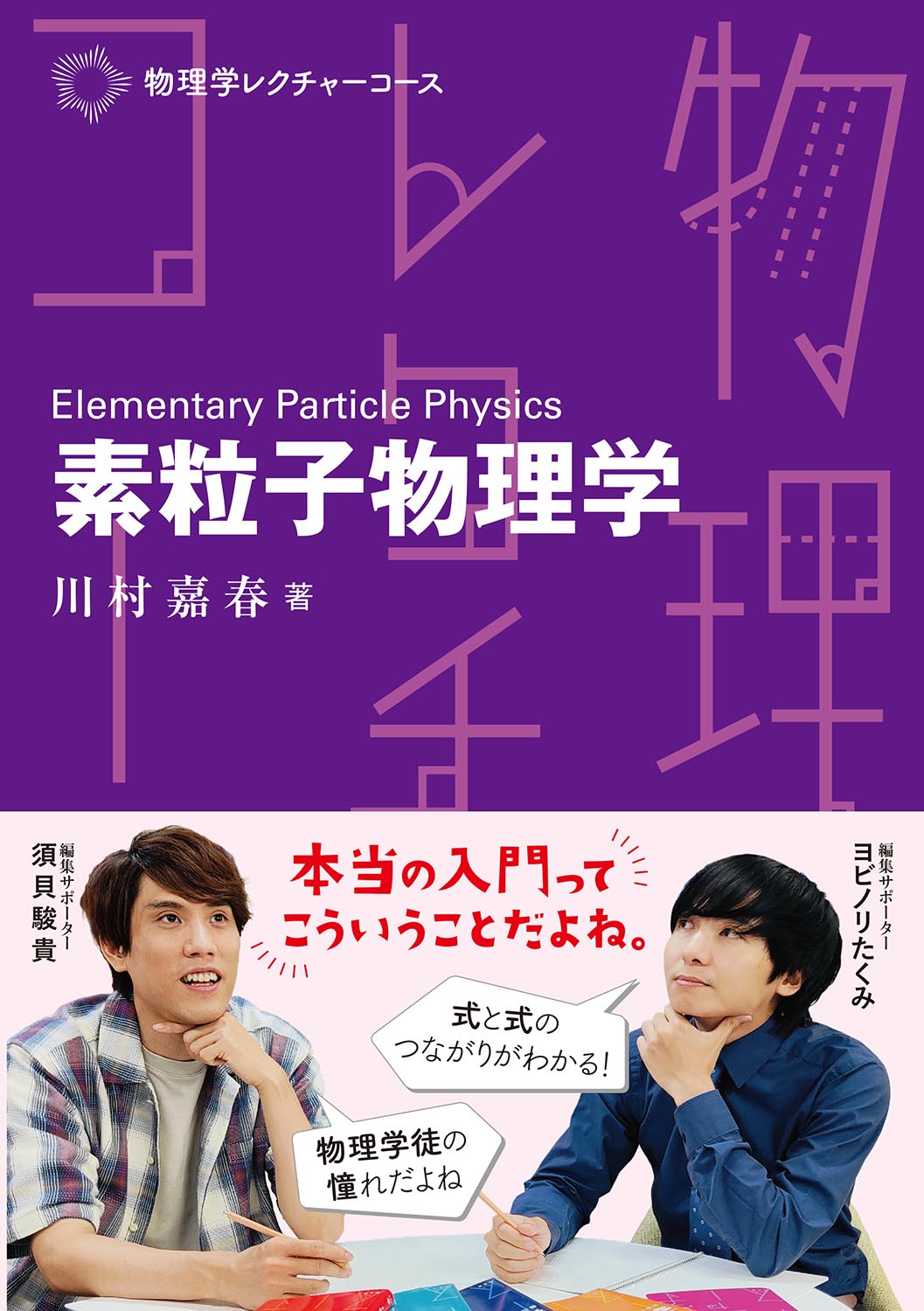

�����w���N�`���[�R�[�X�@

�f���q�����w

�@

�M�B��w�����@�@�쑺�Ït ��

�M�B��w�����@�@�쑺�Ït ��

�`�T���^362�Ł^�艿4070�~�i�{��3700�~�{��10���j�^2024�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-2415-5

�@�����w�̑�햡�́[�́A�����@�����������ʂ�ꂽ�����̌`�ŕ\����邱�Ƃł���B�{���́A�u���ݍ�p�v�Ɓu�Ώ̐��v�ɒ��ڂ��āA3�̑��ݍ�p�i�d�����ݍ�p�A�������ݍ�p�A�ア���ݍ�p�j�����ɁA�Ώ̐���ʑt�ቹ�̂悤�ȃo�b�N�O���E���h�ɂ��āA�u�f���q�̕W���͌^�v�𗝉����邱�Ƃ�ڕW�ɐ������B

�@�W���͌^�̊�{�����𗝉����邽�߂ɂ́A�u�e���\����́v�u�Q�_�v�Ƃ������w�Ɓu��̗ʎq�_�v�Ƃ��������w���K�v�ɂȂ�B����܂ł��܂����݂̂Ȃ�������\���Ɍ˘f����������Ȃ����A�{�i�I�Ȑ�发��_����ǂނ��߂̓��ݑ�ƂȂ�悤�ȓ��e�Ɖ���ɐS�|�����̂ŁA���̃������������C�������O�b�Ɗ����āA�Ƃ肠��������ēǂݐi�߂Ăق����B���̌�ŁA�C�ɂȂ��������ɖ߂��āA��发�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ȃ���A�����œ��o���Ă݂���A���̈Ӗ�����Ƃ�������ꂱ��l���Ă݂�Ƃ悢���낤�B

�@�y��v�ڎ��z1�D�f���q�̐��E�@2�D���ꑊ�ΐ����_�@3�D�ʎq�͊w�@4�D��̗ʎq�_ �`���R��`�@5�D��̗ʎq�_ �`���ݍ�p�`�@6�D�ʎq�d���C�w�@7�D�Ώ̐��ƑΏ̐��̎����I�j��@8�D�Q�[�W���_�@9�D�ʎq�F�͊w�@10�D�d�㗝�_�@11�D�f���q�̕W���͌^�@12�D�f���q�ƉF���@�t�^A�D�W���͌^���ā@�t�^B�D�������_�@�t�^C�D�ʎq�ُ�Ƃ��̎���

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�����̕����w

�@

��B��w���_�����@�@���R���q�E

��B��w���_�����@�@���R���q�E

������w���_�����@�@�˓c�@���E

�}�g��w���_�����@�@���挤��E

�d�C�ʐM��w���_�����@�@����W�q�E

���k��w���_�����@�@�V������Y�E

������w���_�����@�@���R�G�q ����

�`�T���㐻�^566�Ł^�艿9680�~�i�{��8800�~�{��10���j�^2024�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-2927-3

�@�����̂��e�[�}�Ƃ��鑽���̋��ȏ��ł͏\���Ɉ����邱�Ƃ̏��Ȃ��A�����̂́u�����v�̊�b���Ă��˂��ɋL�q���A����ɁA�����̕����̌����̍őO���܂ł��Љ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����{�i�I�ȏ��B

�w�u�����̂Ƃ͉����H�v�ɂ��Ċw�K����Ȃ��ŁC���㕨���w�̊�{�Ƃ��̊�b�̏�ɐ������锼���̃f�o�C�X�̖{���ɐG��C�����̂̉Ȋw�ƋZ�p�̂���Ȃ���ւ̈ӗ~������Ă���������Ƃ�����C���҈ꓯ�̂��̏�Ȃ��K���ł���D�x�@�i�{���u�܂������v���j

�@�y��v�ڎ��z1�D���_�|�����̂Ƃ́@2�D�d�q��ԂƗʎq�͊w�@3�D�����i�q�Ɗi�q�͊w�@4�D�����E�����́E�≏�̂̓d�q�_�@5�D�d�q�̗A�����ہ@6�D�����̂̕��������@7�D�����̃f�o�C�X�̕����@8�D�Q�����d�q�ƂQ���������@9�D�����̌����̐V�W�J�u�L���锼���̂̐��E�v�@�G�s���[�O

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

���@���w�i�����Łj�|��b����w�Ԍ��f�̐��E�|

�@

��q��w�����@�@�����G��

��q��w�����@�@�����G��

������w�����@�@��R�@�� ����

�a�T���^208�Ł^�Q�F���^�艿3080�~�i�{��2800�~�{��10���j�^2024�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-3530-4

�@��{�T�O�Ɋ�Â��āA���@�������̍\������є�������A���f�e�_�܂ł��Ȍ��ɉ���������勳�ȏ��̉����ŁB

�@����10�N�̖��@���w�̐i�����ӂ݂đS�̂��u���b�V���A�b�v����ƂƂ��ɁA�ǎ҂���̃��N�G�X�g�ɉ����Ċj�����Ȃǂ����M�A�܂������̃R���������V�A�����L�����啝�ɑ��₵�čŐV�̘b���A����̖��@���w���w�Ԃ��߂ɂ��ӂ��킵������ƂȂ��Ă���B

�@�S����190��ɋy�Ԃ悭�ᖡ���ꂽ�e�͖����ɂ͂Ă��˂��ȉ����Ă���A�u�`�e�L�X�g�Ƃ��Ă����łȂ��A��w1�C2�N���⍂�ꐶ�̎��K�p���ȏ��E�Q�l���Ƃ��Ă��𗧂B

�@�y��v�ڎ��z1�D���@���w���w�Ԃ��߂Ɂ@2�D���q�̍\���@3�D�d�q�z�u�ƌ��f�̎������@4�D���w�����̊�b�T�O�@5�D���q�̌`�ƌ������_�@6�D���@�������̔����@7�D���q�̑Ώ̐��ƌ����\���@8�D���f����ю_�f�@9�Ds-�u���b�N���f �|1,2�����f�|�@10�Dp-�u���b�N���f�i1�j�|13,14�����f�|�@11�Dp-�u���b�N���f�i2�j�|15�`18�����f�|�@12�Dd-�����f-�u���b�N���f �|�J�ڌ��f�|�@13�D�������̉��w�@14�D�������@���w

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�X�b�L���킩�� ���w�H�w

�@

��������w�����@�@���@�W �Ғ�

��������w�����@�@���@�W �Ғ�

���ьh�K�E����N�l�E���� �i�E�ߊ} �I ���M

�a�T���^152�Ł^�艿2640�~�i�{��2400�~�{��10���j�^2024�N11��25�����s

ISBN 978-4-7853-3529-8

�@�u�ۑ����v�u���t�v�u���x�_�v�B����畨�����w�̊�b���A�����A�ړ����ۂ��琧��Ɏ���܂ŁA���w�H�w�Ƃ�������߂čL�����p�����L����w���w���̂悤�Ɋт��Ă���B

�@�{���́A��w�E����̋���E�����̍őO���Ŋ��钘�҂�ɂ��҂܂ꂽ�A���w�H�w�̓��勳�ȏ��ł���B���߂ĉ��w�H�w���w�ԓǎ҂��A���̖{�����ŒZ�����œK�m�ɁA�����Ȃ����R�ɐg�ɕt������悤�A�����Ă��̐�ɍL���錻��Љ�ɂ�����l�X�ȉۑ�Ɏv����y���邱�Ƃ��ł���悤�A���I���ꂽ�e�[�}�ɂ��ĕ��Ղ����J�ɉ������Ă���B

�@�y��v�ڎ��z1�D���w�H�w�Ƃ́@2�D�M�E�����E�^���ʂ̈ړ����ۂƗ����@3�D�`�M�@4�D�����@5�D�����H�w����@6�D�����@7�D�K�X�z���@8�D���̂���̗��q�����@9�D�v���Z�X����

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 10���̐V��

������Ă܂Ȃ� ��b���w

�@

�����d�@��w�y�����@�@�x��ˏ@ ��

�����d�@��w�y�����@�@�x��ˏ@ ��

�`�T���^368�Ł^�Q�F���^�艿3190�~�i�{��2900�~�{��10���j�^2024�N10��30�����s

ISBN 978-4-7853-1604-4

�� �u������Ă܂Ȃԁv�V���[�Y�̓y����ŒZ�R�[�X�� ��

�@�u���Z���w�Ȃ�Ă�������Y��Ă��܂����I�v�A�u�E��Ńf�[�^�T�C�G���X���K�v�ɂȂ������ǁA�̐S�̐��w�ł܂����Ă��܂��v��������ȑ�w����V�Љ�l�ɑ���ƏK���B

�@�{���P���Ő��w�̊�b���ł߂āA�X���[�Y�Ɂu�����ϕ��v�u���`�㐔�v�u�m�����v�v�ɐi�����B�������K���ӎ������v�Z�����h�������ɑ����f�ځI

�@�@���{���̓�����

�� ���L�̒P�������ĂP���ɂ܂Ƃ߁A���n�ɕK�v�Ȋ�b���w�������K�{�Ƃ��Ă̗��������߂��B

�@�@�E���s�̍��Z���w�̒����痝�H�n�ŕp�ɂɎg����P���i�V�w�K�w���v�̂��Q�l�Ɂj

�@�@�E�u������Ă܂Ȃԁv�V���[�Y��ǂ݉�����Ō������Ȃ��Öْm�̎������b�ƂȂ�P��

�@�@�ESPI�E���i������f�[�^�T�C�G���X�ɋ����֘A�����b���w�̒P������і��

�� �S�̂̂��炷���ƃV���[�Y�e���Ƃ̂Ȃ�������n����悤�A�`���Ɂu�S�̂̒n�}�v��݂����B

�� �{�����œǎ҂��s�Ԃ߂�K�v������Ƃ���ɃA�C�R�������A���̋�̓I�Ȃ�����ʍ��u�s�Ԃ߂邽�߂��v�ŃE�F�u���J�����i������J�\��j�B

�� �Ɗw�ł��ǂ߂�悤�ɁA�ߖ��������J�ŏڍׂȉ����Ń_�E�����[�h�ł���悤�ɂ����i������J�\��j�B���K�w�K�ɖ𗧂ĂĂق����B

�� ���w�̋��ȏ��E��发�ŕp�o����M���V�������ɂ��āu�ǂ݂����E���������v�����Ԃ��ɂ܂Ƃ߂��B

�� �{�����⑫�������T�|�[�g���Ō��J�����i������J�\��j�B

�@�y��v�ڎ��z1�D�_���Ǝ��@2�D�Q�����ƕ������@3�D�����Ɛϕ��@4�D�x�N�g���ƍs��@5�D�m���Ɠ��v

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�ʎq�͊w�I���@

�ʎq�Ə��

�@

�����H�Ƒ�w���_�����@�@�גJ���v ��

�����H�Ƒ�w���_�����@�@�גJ���v ��

�`�T���㐻�^288�Ł^�艿4180�~�i�{��3800�~�{��10���j�^2024�N10��25�����s

ISBN 978-4-7853-2515-2

�@21���I�́A�ʎq�͊w�̊�{�����𗘗p�������Z�p�̐��I�Ƃ�������B�{���ł́A���̊�{�������ǂ̂悤�Ɋ��p����Ă��邩����̓I�Ɍ��Ă����Ȃ���A��b�Ȋw�Ƃ��Ă̗ʎq�͊w�Ə��Ȋw�̊W����������B

�@�ʎq���̒��j�ƂȂ�̂́A�ʎq���藝�_�ł���B�����ŁA�ʎq�͊w�̊�{����͂��߂āA�ÓT��_������{�ɗʎq���藝�_��W�J���Ă����Ƃ����\���Ƃ����B���̌�́A�g�s�J���Șb��ł���G���^���O�������g�Ǝ�l�����グ�A�Ō�ɗʎq�v�Z�̊T�����������B

�@�ʎq���ɋ�������������������发�Ƃ��āA��������Ǝ��g��ł������������P���ł���B

�@�y��v�ڎ��z1�D���q�Ɣg���@2�D�ʎq�͊w�̌����@3�D������ԁ@4�D�ÓT��_�@5�D�M�͊w�̃G���g���s�[�@6�D�ʎq���G���g���s�[�@7�D�ʎq���藝�_�@8�D�ʎq���藝�_�̉��p�@9�D�ʎq�G���^���O�������g�@10�D��l�@11�D�ʎq�v�Z�̊�b�iI�j�@12�D�ʎq�v�Z�̊�b�iII�j�@13�D�V���A�ɂ��f���������̂��߂̗ʎq�A���S���Y��

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

���f�B�J���X�^�b�t�̂��߂� �����w

�@

������w�����E���ې����w�I�����s�b�N���{�ψ���ψ����@�@����B�j ��

������w�����E���ې����w�I�����s�b�N���{�ψ���ψ����@�@����B�j ��

�a�T���^202�Ł^�S�F���^�艿3190�~�i�{��2900�~�{��10���j�^2024�N10��20�����s

ISBN 978-4-7853-5247-9

�@�{���́A�w���f�B�J���X�^�b�t�̂��߂̐����w�x�Ƃ����^�C�g���̂Ƃ���A��ÁE�Ō�n�̊w������{�I�Ȑ����w�̒m���������I�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł���悤�ɔz�������B���e���A�q�g�̂��炾�̍\���̊�{�ƁA����𗝉����邽�߂́A��w�E���w�Z�ł̋��{�ے��ŗ��C���郌�x���̊�b�m�����L�ڂ����B�܂��R�����𐏏��ɔz�u���A�{���Ɋ֘A����a�C�Ȃǂ̏Љ�������܂߂��B

�@��ÁE�Ō�n�̊w���ɂ́A��t���f�f����Ƃ����قǂł͂Ȃ��ɂ���A�u���������Ƃ��́������ׂ��v�Ƃ��������Ƃ𗝉����A��������҂ɓ`���邱�Ƃ��ł���悤�Ȑl�ɂȂ��Ăق����B���݁A�C���^�[�l�b�g��X�}�[�g�t�H���̕��y�ɂ���Đ��̒��ɏ���ӂ�钆�A���Ǒ厖�Ȃ̂́A���ꂼ��̐l�����Ƃ������̑f�ނ������ɂ��܂��������邩�ł���A�����Ă���̓��f�B�J���X�^�b�t�� ��苭�����߂��邾�낤�B���̂��Ƃ��X�L���Ƃ��Đg�ɂ����ŁA���Ж{����𗧂ĂĂ���������K���ł���B

�@�y��v�ڎ��z�@��I�� �u�l�Ԃ�m��v���߂̊�b�m���@1�D�זE�Ƃ��̋@�\�@2�D��`�q��DNA�@3�D�^���p�N���Ƒ�Ӂ@��II�� �l�Ԃ�m���@4�D�̂̍\���Ƌ@�\�̊�b�@5�D������n�@6�D�ċz��n�E�z��n�@7�D��A��n�@8�D�ؓ��E���i�n�@9�D�Ɖu�n�@10�D������n�@11�D�_�o�Ɗ��o��@12�D���B�Ɣ����@��III�� �l�ԂƎЉ��@13�D�o�C�I�e�N�m���W�[�@14�D��w�E��w�@15�D�������l���Ɛ��Ԋw �|���R�Ɛl�Ԃ̊ւ��|

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�V�E�����Ȋw�V���[�Y�@

�A���̐��ԁi�����Łj

�|�����@�\�𒆐S�Ɂ|

�@

������w���_�����@�@������Y ��

������w���_�����@�@������Y ��

�`�T���^288�Ł^�Q�F���^�艿3300�~�i�{��3000�~�{��10���j�^2024�N10��5�����s

ISBN 978-4-7853-5877-8

�@���Ԋw�̔��W�͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��B�n����������l���Ȃǂ��܂��܂ȉۑ�ɑ����̌����҂����݁A���q�����w����Ȋw����g�������ʂ��������Ă���B�����O���ɗ��Ƃ��Ƃ���w�����w�@���ɁA���Ԍn�@�\�̊�b�ƂȂ�ꎟ���Y�ҁ��A���̐������Ԃ��w��łق����Ɗ肢�A2013�N�ɐA���������Ԋw�̊�{�I�ȋ��ȏ��Ƃ��Ė{�����ł��㈲�����B

�@����̉����łł́A�K�v�ȏC�����{���ƂƂ��ɁA��{�I�ȋL�q���[�������A�A�����Ԋw�A�A�������w�A�A�����q�����w���w�Ԋw���ɂƂ��Ă���w�𗧂��ЂƂȂ����B�Ȃ��A���W�I�ȓ��e�́u�d�q���v�Ƃ���Web�y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���A�{���Ƃ��킹�Ēʓǂ���A����Ɋe����̐�发��ǂޗ͂����邱�Ƃ��ł���ł��낤�B

�@�y��v�ڎ��z1�D�͂��߂ɁF���Ԋw�Ƃ͂ǂ������w��Ȃ̂��낤���@2�D�����̊��K���@3�D����A���̐i���@4�D�A���̓����F�́C�זE�C�g�D�Ɗ튯�@5�D�A���Ɛ��@6�D�A���̌����ƌ��z���@7�D�������̂���܂��@8�D�������̐������Ԋw�@9�D�ċz�Ɠ]���@10�D���@�h�{�̊l���@11�D�����ƕ��z�@12�D���搶�Ԍn�̐��Ԋw

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 9���̐V��

���_�����̂��߂� ����w

�|���l�́E���[�}���w�E���[�Q�̑��I�\���|

�@

���R��w�����@�@�`��v ��

���R��w�����@�@�`��v ��

�`�T���㐻�^384�Ł^�艿5280�~�i�{��4800�~�{��10���j�^2024�N9��25�����s

ISBN 978-4-7853-1606-8

�@��ʑ��Θ_�ɂ����郊�[�}���w��A�������_�ɂ�����g�|���W�[�Ȃǂ��͂��߁A���_�����ł͐��w�ȂŊw���悤�Ȍ���w�̊T�O���L���p������B�{���ł́A���_�������u������ǎ҂���ȑΏۂɁA����w�ōł���{�I�ȊT�O�ł���u���l�́v�Ƃ��̐����𒆐S�ɉ������B

�@�����w�Ȃ̏o�g�ł���Ȃ���A���݂͐��w�ƂƂ��钘�Ҏ��g�̊w������̌o����D������A�ǎ҂�肩����悤�ɂ킩��₷���q�ׂ��Ă���B���l�̂̊�{�������u���ۓI�Ȉ�ʘ_�v�����u��̓I�Ȏg�����v�ɏd����u���ĉ�������̂��A���l�̂̃g�|���W�[�A���[�}���w�A���[�Q�̑��I�\���ƁA���ʂɘb�肪�W�J����Ă䂭�B

�@��1�͂ł͏����Ƃ��āu��ʈʑ��v�������A�����Ɛ��w�����ꂼ�ꉽ��厖�ɂ��Ă���̂��̈Ⴂ�ɂ��Ă��q�ׂ��B�܂��A�x�N�g����Ԃ̑o��e���\���ςƂ��������`�㐔�̔��W�I���e�Ɋ���Ă��Ȃ��ǎ҂̂��߂ɁA�K�v�Ȓ�`�Ȃǂ��ŏI�͂ɒZ���܂Ƃ߂��B

�@�C���[�W�����ށE�����������邽�߂̐}�𑽐����^�B�����w�Ȃ̊w���݂̂Ȃ炸�A���w�Ƃ��đ��l�̂��w�т��������ɂ��������߂��������ЁB

�@�y��v�ڎ��z1�D��ʈʑ��F���ς�_���ɏ悹���Ɓ@2�D���l�́@3�D���l�̂̃g�|���W�[�@4�D���[�}���w�ƈ�ʑ��Θ_�@5�D���[�Q�̑��I�\���ƃ��[�@6�D���^�F���`�㐔�ɂ��Ă̕⑫

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�����w���N�`���[�R�[�X�@

�ʎq�͊w����

�@

�_�ˑ�w�����@�@�����Y�I ��

�_�ˑ�w�����@�@�����Y�I ��

�`�T���^�Q�F���^256�Ł^�艿2860�~�i�{��2600�~�{��10���j�^2024�N10��1�����s

ISBN 978-4-7853-2414-8

�@�{���ł́A�ʎq�͊w�̓��发�Ƃ��āA���̖��͂�ʔ�����`���邱�Ƃ���ɍl�����B�ʎq�͊w�̖ʔ����͉��Ƃ����Ă��A���̓�����̕���ɂ���A�����Ƃ͑��e��Ȃ��s�v�c�Ȍ��ۂ̐��X���l��������������������Ă����l�����邱�Ƃ́A�ǂ�Ȑ��������ɂ������Ȃ��A�ō��̒m�I�G���^�[�e�C�������g�Ƃ����悤�B

�@����ɁA���̓�����̕����ʂ��āA��l�����̑n�ӍH�v���w�Ԃ��Ƃɂ����͂����B�W���I�ȗʎq�͊w�̃e�L�X�g�́A�ʎq�͊w�Ɋւ���m���𑬂₩�ɋz�����A�w���Ƃ�l�X�Ȗ��ɉ��p�ł���l�ނ�{������ɂ͓K���Ă��邩���m��Ȃ��B�������A�����̊T�O���A�V�����T�O�ݏo���悤�ȑn���I�Ȏd���𐬂������邽�߂̌P���Ƃ����ϓ_����́A���j�I�Ȍo�܂ɉ����Ċw�ԂƂ����A�v���[�`�����ʓI�ƍl�����B���������Ė{���́A�ʎq�͊w�̏��w�҂͂��Ƃ��A���łɈ�ʂ�w���Ƃ̂�����X�ɂƂ��Ă��A�����ƐV���Ȏ��_��ł���ł��낤�B

�@�y��v�ڎ��z1�D�ʎq�̒a���@2�D�O���ʎq�_�@3�D�ʎq�͊w�̒a�� �`�s��͊w�`�@4�D�ʎq�͊w�̓W�J �`�g���͊w�`�@5�D�ʎq�͊w�̐[�� �`�m�����߂ƕs�m�萫�����`�@6�D�X�s���Ɣr���������猴�q�̍\���ց@7�D���Θ_�I�ʎq�͊w

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 7���̐V��

������Ă܂Ȃ� �Q�_

�@

�Óc�m��w�y�����@�@���@ �� ��

�Óc�m��w�y�����@�@���@ �� ��

�`�T���^400�Ł^�艿3740�~�i�{��3400�~�{��10���j�^2024�N7��1�����s

ISBN 978-4-7853-1603-7

�� ����鏉�w�ҁE�Ɗw�҂�S�͉����I ��

�@�V�i�C�s�̎�萔�w�҂�����A�Q�_�̑s��������B

�@�Q�̗�����L�x�ɗp�ӂ��A��̓I�ȌQ�̌v�Z��ʂ��āA���ۓI�ȊT�O��������Ȃ���z���ł���悤�ɂ����B�{���ɂ͂��낢��ȁg��h�����Q���o�ꂷ�邪�A�����̌Q��P�ɋ��ȏ��I�ɗ��邾���łȂ��A���㐔�w�̂ǂ̂悤�ȏ�ʂŊ��p����邩�ɂ��Ă����y�����B�Q�̐��E�͂���قǂ܂łɍL���L�`�������̂��ƁA���̎˒��ɋ�������Ȃ����낤�B����ɁA�֘A����b��␔�w�҂̘b���u���݂��v��u�R�����v�ɓY�����B

�@�Q�́g���{�h�ւƗU�����ލŋ��̓Ɗw�{���������Ʉ����B

�@�@���{���̓�����

�� �S�{�����œǎ҂��s�Ԃ߂�K�v������Ƃ���ɃA�C�R�������A���̋�̓I�Ȃ�����ʍ��u�s�Ԃ߂邽�߂��v�ŃE�F�u���J�����i������J�\��j�Bself-contained �ŃX���[�Y�ɓǂݐi�߂邱�Ƃ��ł���B

�� �S�̂̂��炷�������n����悤�A�`���Ɂu�S�̂̒n�}�v��݂����B

�� 2�ʑ̌Q�A4�����Q�A���R�Q�̂悤�ȑ����̋��ȏ��Ɍ����Q�����グ��ہA�㐔�w�Ɍ��炸���w�̂��܂��܂ȏ�ʂŌQ�̊T�O������������Ƃ������Ƃ�ǎ҂ɐg�߂Ɋ����Ă���������悤�A���̔w�i���܂߂ĉ�������B

�� ���������_�i�����_�̊�b�����A�Ƃ��ɍ������j��`���̏͂ɔz�u���A���������_�̃e�L�X�g�Ƃ��Ă��Ɨ��Ɏg�p�ł���\���Ƃ����B

�� �ߖ����̉ɂ��āA���J�ŏڍׂȉ����Ń_�E�����[�h�ł���悤�ɂ����i������J�\��j�B���K�w�K�ɖ𗧂ĂĂق����B

�� ���w�̐�发�ł����Γo�ꂷ��h�C�c�����ɂ��āu�h�C�c�����̈ꗗ�v�i�t���N�g�D�[�A�̂ƕM�L�́j�����Ԃ��Ɍf�ڂ����B

�� ���Q�_�Ŏg�����������_�̓��e�ɂ��āA�L�q���[���������S�̗��R��

�@�y��v�ڎ��z1�D�����Ƃ��̐����@2�D�Q�Ə����^�ʑ��@3�D�Q�̏�]�ޕ����Ə����^�藝�@4�D�Q�̍�p�ƋO�������@5�D�L���Q�̍\��

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 3���̐V��

���f��� �| ��ϐ��E���ϐ��̊� �|

�@

������w���_�����@�@�����`�O�E

������w���_�����@�@�����`�O�E

������w���_�����E�����H�Ƒ�w���_�����@�@��������Y ����

�`�T���^400�Ł^�艿5940�~�i�{��5400�~�{��10���j�^2024�N3��25�����s

ISBN 978-4-7853-1605-1

�@��ϐ����_�̊�b���瑽�ϐ����_����܂ł��A���O�����M�v�ŊȌ����Ăɉ������A�V���ȕ��f��́i���_�j�̓��发���o��B

�@���̗��_�̔������ő����̐l�X�𖣗����镡�f��́B���� ���H�w����̊�b�Ƃ��čL���w��Ă����ϐ����_�̏����ʂ́A�T��A.L.�R�[�V�[�i1789-1857�j�̎��ォ��19���I���܂łɓ���ꂽ���ʂł���B���ϐ����_�ƌĂ�镪�삪�傫���i�W�����̂�20���I���t�ł���A�����i1901-1978�j�ɂ��u�A�ڒ藝�v�����̊�b���Ȃ��B���̐��ʂ͐��w���ɗ��܂炸�A���͉Ȋw�̏�����Ő[���g���Ă���B

�@�ϐ����Q�ȏ�ɂȂ邱�Ƃɂ�闝�_�I����̑����͒������A���̎d�����甼���I�ȏオ�o�߂������A��ϐ����瑽�ϐ��̗��_�܂ł���b����W�J���镡�f��̖͂{�i�I���ȏ��́A����܂ł��܂�o�ł���Ă��Ȃ������B�������ߔN�̌����ŁA���ϐ����_�̏����ʂ̏ؖ��̊Ȗ������i�݁A���ϐ����_�̓���܂ł���ϐ��̗��_�Ɠ������x���ŋL�q���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�{�������������B�{���́A����g�R�[�V�[���牪���܂Łh���ЂƂƂ��đ������A����I�ȕ��f��͂̓��发�ł���B

�@���e�Ƃ��ẮA�����̐����i�����j��������N�����ă��[�N���b�h��ԁA���f�����`���A�O�p����~�����������̌����ɂ��ƂÂ���`����B�Â��āA�R�[�V�[�̐ϕ��藝�A�ꎟ�ϊ��A�����藝�A��͐ڑ��A�ȉ~���A���[�}���̎ʑ��藝�A�s�J�[���̒藝�Ȃǂ̈�ϐ����_�̊�b���o�āA��{�I�ȉ��̑�1�A�ڒ藝�A���ڍs�̌����A�ߎ����A��Ԗ��A�N�U�����A�����ĉ������܂ł��n���I�Ɋ��S�ؖ��t���ʼn������B

�@�y��v�ڎ��z1�D���[�N���b�h��Ԃƕ��f���@2�D�������@3�D�L���^���@4�D��͐ڑ��@5�D�����ʑ��@6�D���ϐ��������@7�D�A�ڑw�Ə��ڍs�̌����@8�D�����̈�

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

�@2024�N 2���̐V��

���C�u�����ӂ�� ���`�㐔�u�`

�@

����w���_�����@�@�F�쏟�� ��

����w���_�����@�@�F�쏟�� ��

�`�T���^208�Ł^�Q�F���^�艿2640�~�i�{��2400�~�{��10���j�^2024�N2��25�����s

ISBN 978-4-7853-1601-3

�@�u�ł��܂����v�̋L�q�ɂ��A�w������R�Ȃ����g�߂�悤�z�����ꂽ�A�ʔN�u�`�����e�L�X�g�B�e���݂₷���������A���ۂɍu�`���Ă��邩�̂悤�ȋC���ւƗU���B

�@�܂��u��̓I�ȏł̉���v�ɏd����u���Ȃ���A�Ƃ��Ƀf�[�^�T�C�G���X�Ȃǂւ̎w�����ӎ������w�K���e�̈Ӗ��Â��A���@�Â����I�݂ɐD�荞��ŁA�w���̃��`�x�[�V�����������ۂ悤�H�v���Â炵���B

�@�y��v�ڎ��z��I�� ���x�N�g���ƍs���@1�D���`�㐔�ƍs��@2�D�s�@3�D�s�̐����@4�D�A���P���������Ƒ|���o���@�@��II�� �x�N�g����ԂƐ��`�ʑ��@5�D�x�N�g����ԁ@6�D���`�ʑ��@7�D�ŗL�l�Ƃ��̉��p�@8�D����ϊ��ƑΏ̍s��

�@�� �ڍׂȖڎ��E���e���{�E�w���ȂǏ��Ђ̏Љ�y�[�W��

��2024�N���s���Ђ����������������������B

��2023�N���s���Ђ����������������������B

��2022�N���s���Ђ����������������������B

��2021�N���s���Ђ����������������������B

��2020�N���s���Ђ����������������������B

��2019�N���s���Ђ����������������������B

��2018�N���s���Ђ����������������������B

��2017�N���s���Ђ����������������������B

��2016�N���s���Ђ����������������������B

��2015�N���s���Ђ����������������������B

��2014�N���s���Ђ����������������������B

��2013�N���s���Ђ����������������������B

��2012�N���s���Ђ����������������������B

��2011�N���s���Ђ����������������������B

��2010�N���s���Ђ����������������������B

��2009�N���s���Ђ����������������������B

��2008�N���s���Ђ����������������������B

��2007�N���s���Ђ����������������������B

��2006�N���s���Ђ����������������������B

��2005�N���s���Ђ����������������������B

��2004�N���s���Ђ����������������������B

��2003�N���s���Ђ����������������������B

��2002�N���s���Ђ����������������������B

��2001�N�ȑO�̊��s���Ђ́A�։ؖ[ �}���ژ^��肨�T�����������B

|

�@

�@